お家づくりは人生で一番大きな買い物と言われ、そしてほとんどの方が初めての経験になります。

それなのにお家のことを勉強しないで建ててしまって本当にいいのでしょうか?

ARKHOMEでは、どうすれば理想のお家になるのか?自分たちが本当に建てるべき家とは?

お家づくりの「ギモン」や「不安」を解消できるよう、まずはお家づくりのためのセミナーを受けていただいております。

このページでは、そんな「お家づくりセミナー」の内容を解りやすくまとめてあります。

お家づくりを始めたばかりの方、お家づくりについて勉強をしたい方、来店前に予備知識ととして学びたい方、どなたも歓迎いたします。私たちと一緒にお勉強していきましょう!

家づくりプランニングの重要性

住まいづくりの第一歩は、「計画の立て方」を知ること。

フルオーダー住宅(注文住宅)にしろ、セミオーダー住宅(規格住宅)にしろ、家づくりで失敗しないためには 計画性が必要です。しかし、家づくりではこだわりたいポイントが星の数ほどあり、手続きも多くかかわる人もまた沢山います。

そんな中で、「何を優先して考えればいいの?」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。

考えをまとめるために書籍などをたくさん買われる方、様々な会社からとにかく資料をたくさん請求してしまう方もいますが、実は最初にすべきことは「資料を読みあさること」ではないのです。

見学会に足を運び、肌で感じてイメージを固める

見学会に行ったら営業マンからしつこい売り込みをされそう…

どうせモデルハウスみたいに建てられるわけじゃないし…

自分のイメージと違う家をみてもしょうがないし…

そんな風に思っていませんか?

しかし…

家づくりではまず、現場を見てイメージを固めることや快適性を肌で感じることが重要なのです。

イメージを持たないまま色々な資料を読んでも、かえって迷ってしまいます。

また、事前にイメージを持っているつもりでも、具体的な細かい部分は意外と固まっていないことがほとんど。

見学会に足を運ぶことで、「これから自分たちはどういう家をつくりたいのか?」 「どんな人たちに家づくりを手伝ってもらいたいのか?」といった考えが固まってきます。

特に、「人」についてのイメージは大切です。どれほど機械化・自動化が進んだ今でも、家づくりは 「人の手」で行われます。

見学会などに積極的に参加して、あなたの家を建てるかもしれない会社がどんな雰囲気を持っているのか、しっかり掴んでおきましょう。

また、自分たちの考えを固めるためにも、家づくりについてのお勉強は欠かせません。

ARKHOMEでは家づくりの勉強会を定期定期に行っておりますので、まず家づくりを始める際にはぜひご参加ください。

予算と資金計画

資金計画で失敗しないために

人生でもっとも大きな買い物になる家づくり。資金計画は慎重に行うべきです。

現在の収入や家賃などから計算して「月額これくらいは支払える」と単純に計算してしまうことがありますが、まったくおすすめできません。

なぜなら、ご家族構成や年齢を重ねることで家計の収支は変化していくからです。

資金計画はライフプランを考えることから始める

家づくりの資金計画は「教育費」「老後費」なども含め人生のトータル費用をあらかじめ考えておかなければなりません。

家づくりはより豊かな人生を送るためのものなのに、そのための費用でお子さんの教育費や老後の生活が圧迫されてしまっては本末転倒です。

ライフプランをしっかりと考えたうえで、予算の限度額を決めておく必要があります。 資金計画についてのノウハウがある業者を選んでおくと、相談に乗ってもらえるので安心です。

ARKHOMEではFPのライフプランを受けていただくこともお勧めしております。

「あなたのことを理解して、具体的なライフプランを立ててくれるか?」が重要なポイントです。

職業や年齢、家族構成などからデータを参照し、「一般的にはこれくらいの金額がかかります」 という話をするだけでは、本当の意味での資金計画とは言えません。しっかりとした資金計画とは、あなたの「ライフプラン」に沿って立ててこそ成立するものなのです。ライフプランで老後までの家計の収支全体を予測し、適切な予算を一緒に考えてくれる業者を探しましょう。

住宅ローンも業者と相談しながら組みましょう

ときおり、ご自分で住宅ローンを組んでしまう人がいます。

しかしこれはオススメできません。住宅ローンは全部で4,800種類もあると言われており、また同じローンでも金利は人によって変動します。 不適当な住宅ローンを組んでしまったせいで、あとあとで借り換えなどの余計な手間・費用が発生してしまうこともあるのです。

また、銀行での話し方・伝え方次第で、借りられるものも借りられなくなることもあります。

一度住宅ローンで断られてしまうと、履歴が残りその後の審査で不利に働いてしまうこともあるのです。

住宅ローンは資金計画の重要な一要素ですから、先走らずサポートしてもらうといいでしょう。

住宅ローンのよくあるお悩み、解決できるかもしれません。

こんな理由で「住宅ローンが組めないかも」と、お悩みではありませんか?

年収300万円以下

キャッシング、リボ払いの残債がある

実は、これらの事情を抱えていても、住宅ローンを組める場合があります。まずは諦めず業者の担当者や資金アドバイザーに相談してみましょう。

ランニングコストまで考えた計画が最も重要です

気密・断熱・換気性能とパッシブデザインで省エネ(低燃費)な住宅にする事でランニングコスト(毎月の支出)が削減できます。

(例えば)

2,500万円の一般的な住宅

月平均水道光熱費が20,000円として35年間でトータル840万円

3,000万円省エネパッシブ住宅

月平均水道光熱費が8,000円として35年間でトータル336万円

差額 504万円

更に毎年、エネルギー費用も上がっていくことが考えられますので、ますます差が大きくなっていきます。

生活スタイルなどで前後しますが安い住宅だからトータル支出が安くなるとは限りません。

快適に健康にすごせる省エネパッシブ住宅と比べて、安い住宅は夏熱く・冬寒く、結露にも悩まされながら生活することになり、快適さに大きな違いがあります。

住まう方の健康と快適を追い求める我々は、「ただ安いだけの住宅」の建築はお断りいたします。ご了承下さい。

建売住宅や、セミオーダーという選択肢

住まいづくりは、「こだわりたい」という理由から注文住宅を選びがちですが、近年では、住宅性能やパッシブデザインされた住まいづくりでできている建売住宅やコンセプトがしっかりしているセミオーダーがあります。

こだわり過ぎてまとまらない、そもそも考えることに疲れてしまう、プロの作りだした無駄のない住宅に住みたいという方は建売住宅やセミオーダーという選択肢も検討してみましょう。

家づくりの費用を考えるとき、よく使われる概念が「坪単価」。

「建築費用÷坪数」で求める数値ですが、実はこの計算方法に決まりが無いために「建築費用」と「坪数」が、業者それぞれの捉え方によって大きく上下してしまうのです。

建築費用

・建築にかかる総額を採用するケース

・オプションなどを除いた本体価格のみを採用するケース

坪数

・バルコニーやガレージなどを含む「施工面積」を採用するケース(吹抜けなども含まれる場合がある)

・バルコニーやガレージなどを含まない「延床面積」を採用するケース

・ドアやサッシも別途

・水周り設備も別途

・電気工事、水道工事も別途

・設計費、申請費等の諸経費も別途

など様々なケースがあり坪単価はいくらでも安く見せる事は、可能になります。

(例)

本体価格2500万円 オプション価格500万円

施工面積48坪 延床面積33坪

同じ住まいの坪単価でも、

「総額÷延床面積」だと……3000÷33=坪単価 90.9万円

「本体価格÷施工面積」だと……2500÷48=坪単価 52.08万円

なんと同じ家なのに40万円近くの差が出てしまいます。「坪単価」の安さをうたっている業者には要注意!

価格と坪数をどんな基準で決めているのか、しっかり確認するといいでしょう。

住宅の金額を確認する際には、総額の把握と資金計画をしっかり行う事が大切です。

土地選びのポイント

はじめに、どんな暮らしをしたいのかを考える

理想のライフスタイルを思い描き、そのなかで重要な要素を書き出してみるといいでしょう。

- 通勤・通学しやすい

- 日当たりがいい

- 10分圏内にスーパーがある

- 実家に近い

- 周辺環境は静か

これらの要素に順位を付けていくことで、自分が土地に求めているものが何なのかを改めて確認できます。「譲れないポイント」「譲ってもいいポイント」が家族の共通意見としてはっきりしていると、土地探しをスムーズに行えるでしょう。

ライフイベントについても考慮を

たとえばお子さんが5歳の場合、あと13年で進学等により別居することになるかもしれません。

しかしご夫婦は、30代であれば40~50年はその土地に住まうことになります。 お子さんはもちろん大切ですが、ご夫婦自身の人生設計のこともしっかりと考慮に入れましょう。

予算を決めてから、土地・建物への予算分配を考える

「めぼしい土地があったらとりあえず買って、建築計画はそのあと立てる」という方は少なくありません。

しかし、予算があいまいなまま土地を買ってしまうと、そのあとで予算不足が判明し、肝心の住まいで妥協することになるかもしれません。最悪の場合、その土地を売らなくてはいけなくなることも考えられます。

必ず資金計画の相談を行い、土地にどれくらいのお金が使えるのかをはっきりさせてから土地探しをしましょう。

土地探しもアドバイスしてくれる会社に頼むと安心です

「どんな家に住みたい」「どんな暮らしがしたい」といったヒヤリング内容に合わせて土地探しを手伝ってくれる会社であれば、土地と住まいをセットとして建築計画を立てられます。

特に重要なのは、現地調査をしてくれること。

周辺環境、ライフライン、法規上の性格までしっかりと確認してもらいましょう。ある程度、固まってきたら手数料関係も確認しましょう。場合によっては無駄に手数料がかかっていることもあります。そこまでアドバイス、理解している会社に頼むと安心です。

ARKHOMEでは分譲地の準備や提携の不動産会社の協力ももらっています。通常かかる手数料が不要になることもありますのでコストダウンにもつながります。

自分たちにぴったりの依頼先を選ぶには?

家づくりでは、大きく分けて3つの依頼先があります。

「ハウスメーカー」「工務店」「建築設計事務所」の3種類です。

それぞれ得意分野などが異なりますから、きちんと違いを理解したうえで自分たちに適切な会社を選びましょう。

それぞれのメリット、デメリットを知る

| ハウスメーカー | 工務店 | 設計事務所 |

|---|---|---|

| メリット | メリット | メリット |

| 大手企業ならではの安心感 分業制で効率化されており短工期 モデルハウスが豊富で見学しやすい | 地域密着で細やかに対応してくれる 職人と触れ合う機会が多く相談しやすい 入居後も気軽に修繕などを相談できる | 工務店の施工を依頼主目線で監理できる(監理業務) デザインに特化した住宅ができる |

| デメリット | デメリット | デメリット |

| 広告費・人件費にお金をかけているため、費用が割高 その会社の技術・設備しか選べないなど、自由度が低い 担当者が配置換えなどでいなくなりいやすい | 自社内で設計する工務店の場合、設計の自由度はあまり高くない 大手のように専用設備などが決まっっていないため打合せが長め | 工事は外部(工務店)に依頼するので、連絡・連携に時間を取られるため工期が長い オープンハウスの見学はタイミングが合わないと難しい |

会社ごとの大まかな特徴は上記の通りです。工務店と建築設計事務所は「工事」と「設計」で役割分担しており、互いに補完し合っていると考えると分かりやすいでしょう。

「住まいの性能」を手掛かりに選ぶ

住まいは、断熱性や耐震性などさまざまな指標で機能を評価できます。

そういった住まいの性能の数値をきちんと公開しているかどうかは、業者の信頼性を計る有力な手がかりとなるでしょう。

数値が公開されていれば、そこから優秀な業者を選ぶのも簡単です。

しかし数字だけでは、本質は見えてきません。パッシブデザインや免疫住宅などお客様の目線で住宅のこと、暮らしのことを考えられる会社を選ぶことをおすすめします。

最後の決め手は「人と人との関係」

家づくりは、機械的に淡々と進めるものではありません。これからの人生を過ごす大切な住まいに託した夢・願い・希望…

あなたの「想い」にいかに担当者が応えてくれるか。

そこが最終的には一番重要になってくるのではないでしょうか。

また、細かいところまでごまかさず、しっかり説明してくれるところも大切です。

金額やサービスも大切ですが、やはり人と人との関係性も軽視はできません。

信頼できる会社や担当者に出会えるまで、根気強くいろいろと巡ってみましょう。

ハウスメーカーや建築設計事務所に比べて、工務店は多様化が進んでいます。

工務店というと一般には「職人集団」というイメージですが、現在は建築アドバイザーなどが所属し、「住まいのトータルプロデュース」を任せられる工務店も増加中です。

更にARKHOMEのように、土地も準備でき住宅性能やパッシブデザインなどを理解してお客様にアドバイスできる会社も増えてきています。

ハウスオブザイヤーやZEHビルダー登録などは、実は大手ハウスメーカーより工務店が多い

年に一度、高性能で暮らしを考えた住宅の上位50棟を選ぶハウスオブザイヤー。

実は受賞しているのは大手ハウスメーカーよりも工務店のほうが多いのが現実です。

ZEHビルダーとは、ZEH(ゼロ・エネルギー住宅)を建てることを認定された工務店やハウスメーカーのこと。

住宅の省エネ・省CO2化のために国(経済産業省・国土交通省・環境省)が支援している「ZEH(ゼロエネルギー住宅)支援事業」の普及に取り組んでいます。

ZEH住宅はビルダーでなくても建築することは可能ですが、対応できるからといって質の高い仕事をしてくれるとは限りません。施工経験がほとんどない、あるいは全くない会社に依頼してしまう可能性もあります。またZEHの仕様にするために莫大な費用が掛かってしまう場合もあります。

ZEHビルダーに登録している会社はZEH普及目標を掲げており、ホームページなどで実績も公表しています。実績報告に基づいた評価制度もあるため、安心して設計や建築を任せることができます。

ARKHOMEも導入当時からZEHビルダー登録をしており、評価は最大の★6つを獲得しております。

→ZEHビルダー登録業者一覧

住宅性能値の考え方

住まいの性能を決める指標

家づくりではどうしても外観や内装、間取りなどに気を取られがちですが、忘れてはいけないのが住まいの「性能」。

なぜなら、住まいの住み心地や安全性は「性能」に大きく左右されるからです。

性能の指標にはさまざまなものがありますが、特に数値化しやすく比較検討しやすいのは次の4種類です。

| 性 能 | 概 要 | 判断基準 |

| 断熱性 (UA値) | UA値は「ユーエーチ」と読み、外皮平均熱貫流率とも言います。 外気に触れる住宅の壁や屋根、窓等の開口部から室内の熱がどのくらい外へ逃げやすいかを数値化したものです。 UA値は数値が小さいほど熱が逃げにくく、断熱性能が良い家(高断熱住宅)となり、省エネ性能の高い住宅になります。 | UA値は、「UA値(w/m2・k)=建物の熱損失量の合計(w/k)÷外皮面積(m2)」という計算式で求められます。つまりUA値は、外皮(建物を表面)1m2当たりで、平均して何wの熱が逃げるかを表します。 ARKHOMEの建築エリアである鹿児島と宮崎は、7地域に分類され、UA値=0.46でHEAT20G2、UA値=0.26でHEAT20G3の住宅となります。 |

| 断熱性 (Q値) | Q値は「熱損失係数」のことで、住宅全体の熱がどれくらい逃げやすいかを示す数値です。 “逃げやすさ”なので、Q値が小さいほど熱が逃げにくく、断熱性能の高い住宅ということになります。 UA値との違いは換気による熱の損失を含む点と、建物の延べ床面積のみで算出する点です。 | もともとは性能規定の判断基準としてQ値(熱損失係数)が用いられていました。しかし、2016年に省エネルギー基準が改正されて(平成28年基準)以降、代わりにUA値が採用されています。 1.6〜1.0W/㎡・Kであれば、比較的高い断熱性能があるといえます。一般的に、各ハウスメーカーのQ値は、2.7〜1.0W/㎡・Kの範囲内にあります。 |

| 気密性 (C値) | C値は「相当すき間面積」のことで、住宅全体にどれくらいすき間があるかを示す数値です。C値が小さいほどすき間がなく、気密性の高い住宅ということになります。気密性の高い住宅は、内部の暖まった空気が外へ流れ出にくく、外気も入ってきにくいというメリットがあります。C値は、断熱性能を示すUA値と同様に、住みやすさや省エネ(節電)にも大きく関係するため、UA値とセットで確認するようにしましょう。 | C値も、もともと省エネルギー基準の指標でしたが、2009年の法律改正に伴い基準が撤廃されました。実際に計測しなければ数値が測れない点が、省エネルギー基準でC値を採用しなくなった理由のひとつです。 そのため、C値の推奨値として国の基準で参考にできるものはありませんが、1.0c㎡/㎡未満であることが高気密の基準となると考えられます。 |

| 耐震等級 | 地震への耐久度。数百年に一度発生する地震(震度6~7)に対抗できるものが「等級3」になります。建築基準である「等級1」に比べ「等級2」はその1.25倍、「等級3」は1.5倍の大きさの地震に対抗できます。 | 「等級3」があれば安全性はかなり高いと言えます。「4寸の大きい柱だから丈夫」という会社がよくありますが、柱だけでは耐震性を保証できません。必ず等級を確認しましょう。 |

また、エネルギーに関する先進的な指標として注目を集めているのが、次のふたつです。

- 一次エネルギー消費量:建物全体のエネルギー消費量をあらわす数値です。

- BELS:建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針「家の燃費」の数値です。

そのほか、「遮音性能」や「耐火性能」などさまざまな指標があります。

担当者と打ち合わせながら、どの性能を重要視するか決めていきましょう。

また、シックハウス対策やバリアフリーなど、健康面への配慮も重要です。

自然素材やフォースター建材を使っていますから安心と安易なことを言われる会社も多いですが自然素材やフォースターを使っていても施工する際の接着剤やのりなどに化学薬品が含まれており、それらが原因となってシックハウス症候群やアトピー性皮膚炎を引き起こす可能性があります。

フォースターは化学薬品が基準値以下というだけの表示ですので、集まれば害が出てくることも十分にありえるのです。

ZEH(ゼッチ)とは?

ZEH(ゼッチ)とは、Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の略で、「エネルギー収支をゼロ以下にする家」を意味します。家庭で使用するエネルギーと太陽光発電などで創るエネルギーをバランスして、1年間で消費するエネルギーの量を実質的にゼロ以下にする住宅です。

ARKHOMEの建築エリアである、鹿児島と宮崎ではUA値が0.6以下の住宅である必要があります。

HEAT20とは?

HEAT20(ヒート20)とは「一般社団法人 20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会」のことです。

また、「断熱グレード(住宅外皮水準)G1・G2・G3」というHEAT20が提案する新しい断熱基準の総称としても使われています。

HEAT20は、環境にやさしく、安心安全・高品質な住宅の実現のため、住宅の温熱環境や、性能、建築耐久性の観点から、 外皮技術をはじめとする設計・技術に関する調査研究・技術開発と普及定着を図ることを目的としています。

HEAT20が提案する断熱基準をクリアするには、省エネ基準のようなUA値(外皮平均熱貫流率)を満たすだけではなく、「室温」や「エネルギー削減率」といった項目もクリアする必要があります。

この基準は、現在国が定めている省エネ基準よりもかなり厳しく設定されており、これから必須となる家づくりの指標として注目されています。

HEAT20が注目されている理由とは

HEAT20のG1、G2、G3が作られた背景には、日本の断熱性能基準の低さがありました。当時の日本における最高レベルは、諸外国と比べてかなり低いレベルにあったのです。

国が定める省エネルギー基準は現在、「断熱等性能等級4」から「断熱等性能等級7」まであり、「等級4」をクリアすることが、2025年4月から新築住宅に義務化される予定です。

等級4よりも断熱性能の高い「断熱等性能等級5」「断熱等性能等級6」「断熱等性能等級7」が新設されるまでは、これが国の定める断熱性能の最高レベルでした。

さらにこの基準をクリアすることは義務でもなかったため、日本では断熱性能が低く、冬寒く夏暑い、光熱費がかかる家が大量に供給されてきました。

HEAT20では、2009年時点から快適で省エネに暮らすために必要な高い断熱性能の指標をつくり、高性能な住宅の普及をしてきたことで注目が集まっています。

HEAT20とZEHの違い

住宅で使われているエネルギーを削減するという点は同じですが、ZEHとHEAT20では断熱性能の基準(UA値)などが異なります。

ZEHは住宅の省エネルギー性に関する施策ですが、ZEHの基準は必ずしも快適で省エネに暮らすための基準ではないことに注意しましょう。

例えば、ZEH基準の断熱性能は、住み心地・光熱費削減の点で見ると低いです。

また、「気密性能」は快適・省エネな家を実現するには不可欠な要素ですが、ZEH取得のための基準としては含まれていません。

つまり、気密性能が十分に満たされていない隙間だらけの家でもZEHになるということです。

国の住宅施策の認定を受けることは大切なことですが、「冬暖かく夏涼しい快適な暮らしがしたい」「光熱費がかからない、お財布に優しい家にしたい」といった要望があるのであれば、それらを実現できる性能値で家づくりを進めていきましょう。

HEAT20のG1、G2、G3、これから建てるべき家とは?

これまでの日本ではこの基準をクリアする義務もなかったため断熱性能の低い、冬寒い夏暑い、光熱費のかかる家が大量供給されていたという背景があります。

このような状況を変えようと2022年4月に省エネ基準(等級4)を上回る「断熱等性能等級5」(ZEH水準)を新設し、同年10月にはさらに断熱性能の高い「等級6」「等級7」を新設しました。

遅くとも2030年までには適合義務化の基準を「等級4」から「等級5」に引き上げることが予定されています。

つまり、これから建てるなら最低でも「等級5」はクリアしている必要があります。

そして、快適で省エネな家にするならHEAT20のG2(等級6)以上をおすすめします。

家が安くても「燃費」が悪いと結局割高に

一般的な住宅と高性能住宅の光熱費の差額は、場合によっては毎月平均1万円ほど発生します。

25年間住めば、300万円の差です。ローコストで一般的な住宅を建てても、光熱費を考えると高性能住宅の方が割安、ということも考えられるのです。加えて、高性能住宅は住み心地や耐用年数の点でも優秀ですから、コストパフォーマンスの面では確実に優れていると言えます。

光熱費などに関わるエネルギー性能については、まだまだしっかり数値化している業者は少ない状況です。

一次エネルギー消費量やBELSといった指標に前向きに取り組んでいる会社を選びたいところですね。

家づくりのよくあるトラブル

家づくりではこんなトラブルが起きるかも…?

- 契約後の設計変更などに、まったく応じてくれない

- 建築途中で、追加金額を突然請求された

- 騒音で近隣の住民とトラブルに

- 見た目は整っていても、見えない構造部で手抜き工事が

- 完成してから一切アフターケアしてくれない

家づくりを考えるうえで、会社選びは慎重に行わないとさまざまなトラブルに見舞われてしまうかもしれません。

これから家を建てようとお考えなら、次のようなポイントに注意しましょう。

強引な営業トーク

- 契約するとOO万円値引きできます、アレもコレもサービスできますと契約を迫ってくる

- 他の住宅会社の欠点ばかりを指摘する

- 何を頼んでも「大丈夫」としか言わない

- 高気密・高断熱などの性能にお金をかける必要はない、G1もG2も変わらないと言う

- 現場吹きつけウレタンにデメリットは無いと言う

根拠もなく不自然な値引きをしてくる会社や、自社の強みではなく他社の弱みしか言わない会社や担当者には警戒が必要です。

情報が不十分

- 過去に手がけた物件を見学させてくれない

- 必要な情報や保証などをきちんと説明できない

- 図面内容や仕上げなどが曖昧なまま契約しようとする

- トータルでいくら掛かるのかをしっかりと教えてくれない

情報が不十分と感じたら、しっかりと追加の情報を要求しましょう。それに応じずはぐらかす担当者、ずれた情報を出してくる会社とは、契約しない方がいいでしょう。

トラブルは業者と依頼主の「認識のずれ」が原因となることもあります。

こんな思い込み、していませんか?

- 会社の規模が大きければ必ずいい家ができる

- モデルハウスと同じような家が無条件でできる

- 営業マンの人柄がよければ、そのあとはすべて安心できる

- 家の確認はきちんとしなくても、会社がしっかりやってくれる

- 注文住宅は、すべて思い通りになる

「きっとこうなるはず」といった思い込みはせず、当然と思うことでも確認することがトラブルの予防につながります。

コミュニケーションを大切に

家づくりは、しっかりと意思疎通したうえでの信頼関係がとても大切です。

あなたの希望や理想をしっかり伝えなければ、理想の家は建てられません。

契約前はもちろん、建築工事が始まってからも密にコミュニケーションをとりながら家づくりを進めていくことが、一番のトラブル回避策です。

「家を建てていざ住んでみたら、こんなところが不便!」という話は、よく聞かれます。

たとえば、次のようなものです。

- 電気のスイッチの位置が悪く、いちいち余計な動きをすることになる

- 洗濯機から物干し場が遠く、トイレなどの生活動線とぶつかっている

- ナチュラルにこだわって内壁をすべて珪藻土にしたら、水回りで汚れが目立った

- 和室を設置してみたが、ほとんど使わず物置になった

- コンセントが少なく、部屋が配線だらけに

- 子供部屋を広くとりすぎて、子供の独立後に無駄な空間ができた

- 流行の○○風の家を要望して建てたものの、10年経たずに古臭く見えだした

これは、設計士が依頼者の要望を満たすことだけで必死になり、使い心地や将来のことなどを考えずに設計したせいです。

要望をかなえるだけの「足し算の設計」は、本当の意味での「いい家」はできません。

それぞれの部屋にどんな意味があるのか、希望している広さは本当に必要なのか。

本質的な部分を指摘し、ともに考えてくれる人を探しましょう。

住まいを長持ちさせるには

湿気の多い日本で家を長持ちさせるための考え方

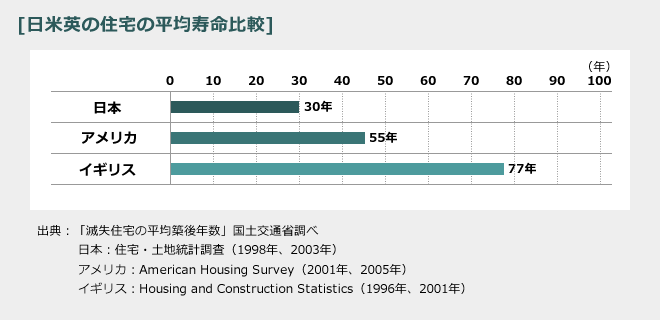

日本の家は、欧米諸国に比べて寿命が短いと言われています。

アメリカ、イギリスの住宅寿命が50年を超える中、日本の住宅寿命はたったの30年と言われています。

日本の住まいが長持ちしない一番の原因…それは、住まいの「中途半端な性能」です。

法隆寺が1000年以上も健在な理由とは

日本では一般的な住まいが平均30年しか持たない一方で、法隆寺は1,000年以上の歴史を誇っています。なぜ、数百年の歴史を持つ法隆寺がここまで長持ちしているのでしょうか?もちろん手入れをしっかり行っているからというのもありますが、もっとも大きな理由は「結露を予防しているため」だと考えられます。

結露は、内壁などが外気の影響で冷やされ、内部の温かい空気との温度差によって水滴が発生する現象です。

水滴は木材を腐敗させ、建物の寿命を大きく縮めてしまいます。法隆寺は日本の風土に合わせて風通しを良好に保ち、結露を予防することで1,000年以上も長持ちしているのです。

現代日本ではどうするべきか

いくら法隆寺が1,000年も長持ちしているからと言って、今の時代に住まいを法隆寺のようにしたいと考える人は少数派でしょう。では、日本の住まいを長持ちさせるにはどうすればいいかと言うと、「高気密・高断熱+しっかりした計画換気」を徹底すればいいのです。

高気密・高断熱な住まいにすることで、建物の内部は外気の影響を受けにくくなります。つまり内壁などが冷やされることもなく、したがって結露も発生しにくくなるというわけです。

しかし気密が取れていないと室内の湿気や水分が隙間に吸い込まれ壁内に蓄積されて壁内結露を起こしてしまう危険性があります。また、現場吹きつけウレタン(連続気泡)やグラスウール(ウール)などは水と結合しやすいので壁内結露のリスクが高まります。

特に現場吹きつけウレタンは、施工する場所の気温、湿度、また吹き付ける表面の温度が一定温度でないとうまく発泡させることが出来ない(見た目ではわかりにくいです)ばかりでなく、吹きすぎた表面を切り落とすという処理をされます。

発泡した面に刃物を入れるわけですから、そこにキズや隙間が生じ、経年劣化を早めてしまいます。気密も取りにくくなり湿気や水分と結合してしまうと壁内結露が起こる危険性も高まります。

ただしどんなに良い施工を行っても、人が生活しているとどうしても水を使い室内の湿度は高まるため、高気密・高断熱なだけでは不十分です。

室内の湿度をうまく逃がしながら温度を快適に保てるよう、「計画換気の機能」を持たせる必要と気密を高める必要があります。このように徹底した結露対策を行えば、大切な住まいを100年持たせることも夢ではありません。

住まいを長持ちさせるには、掃除などの日常的な手入れはもちろん、「補修工事」も欠かせません。

補修を行う周期は使っている素材や塗料などによって異なりますが、10年おきが目安です。それ以上長く放っておくと大規模な工事が必要になり、大きな出費となってしまう可能性が高くなります。

10年で100万円程度は必要と考えましょう

メンテナンスでは定期的な費用が発生しますが、劣化が進んでからリフォーム・建て直しを行うよりもトータルで見れば安上がりです。1年間に10万円ほどは補修用にお金を積み立て、「10年間で100万円を補修に使う」と考えて点検・補修を行っていけば、住まいを長持ちさせることができるでしょう。

たとえば、ちょっとした隙間からシロアリが入らないようにする15万円の防蟻工事をしなかったばかりに、シロアリ被害で500万円の補修費用がかかったというケースもあるそうです。

早めに対策していくことが、結局は節約にもつながります。また、潮風によって外壁が劣化しやすい地域など、その土地の特性に合わせてメンテナンスしていくことも重要です。

飛び込み営業には要注意

「近所で工事していたんですが早く終わりまして、材料も余ったので格安で工事しますよ!」

「多少屋根が傷んでいるみたいなんですが、今ならほんの数千円で補修できますよ!」

このように訪問営業をかけてくる会社と他社の悪いことしか言わない会社には気をつけてください。

粗悪な手抜き工事をされたり、ひどい場合には工事のついでに家にキズをつけ、「大きな補修箇所が見つかった」と大規模な工事の営業をかけてくることまであります。

「シロアリ点検します」と言いながら、逆にシロアリを放つ業者までいるのです。

メンテナンスは安さだけに飛びつかず、必ず信頼できる会社に頼みましょう。